Hommage à Caran d'Ache

Francis Carco, le premier, en 1921, écrit que le dessin de Routier évoque "la manière" de Caran d'Ache [1]. Depuis, chacun le répète. Que le dessin de Jean Routier, surtout au début de sa carrière de dessinateur, rappelle, par son graphisme et sa mise en page, l'aisance de Caran d'Ache, n'est pas contestable. Reste à établir et à préciser la nature de cette influence en la fondant sur des faits.

L'automobile aux armées (1917)

Une double planche de 1917, publiée par Routier dans la revue L'Automobile aux Armées, fournit un bon exemple. Dans ce récit intitulé "Automobiliste de liaison" qui raconte en 24 scènes, traitées en ombres chinoises, les aventures d'un messager chargé de la livraison d'un pli, Routier emprunte la trame de l'histoire et la technique à un dessin fameux de Caran d'Ache : "La lettre de Napoléon à Murat".

Jean Routier - L'Automobile Aux Armées, n°1, février 1917, p. 26-27

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

L'Automobile aux Armées est une revue

bimensuelle illustrée créée en février 1917. Dès son premier

numéro, elle porte en sous titre la mention "Rédaction au

front". L'éditorial du n° 1 définit le

public : le personnel du Service Automobile

(officiers, sous-officiers, brigadiers et conducteurs) et l'objectif

: "Instruire en distrayant". Trois niveaux d'articles sont

prévus : des articles de vulgarisation et des conseils pour les

nouveaux conducteurs ; des cours pour les candidats aux examens

d'élèves-officiers, des articles scientifiques pour les officiers

et les techniciens. La revue compte aussi faire une part à la

littérature et aux arts par l'intermédiaire de nouvelles et de

dessins qui viendront égayer des articles techniques. Concernant l'aspect "distrayant", on trouve dans la première livraison, des textes humoristiques de Tristan Bernard et de Gaston de Pawlowski, des dessins de Forain, Piopio, Smallwood, mais c'est Jean Routier qui se taille la part du lion avec, en sus de la double page évoquée, une quinzaine de vignettes et neuf bandeaux-titres.

La Lettre de Napoléon à Murat (1898)

Cette double planche évoque celle de Caran d'Ache (1858-1909) [2], intitulée "La lettre de Napoléon à Murat", publiée à plusieurs reprises, la première connue de moi en 1898, dans l'album « C'est à

prendre ou à laisser » [3]

Caran d'Ache, C'est à prendre ou à laisser, E. Plon, Nourrit et Cie, s.d., pl. 6-7

Source : bibliothèque de l'A.

le thème

En 40 petits dessins muets, Caran d'Ache raconte la mission périlleuse

d'un messager qui doit délivrer une lettre de l'Empereur. C'est le titre

qui nous donne le nom du destinataire - Murat - avec cette précision

entre parenthèses : "Chapitre des mémoires du Général Marbot". Il s'agit de Jean-Baptiste Antoine Marcellin de Marbot (1782-1854), issu d'une famille de noblesse militaire, qui gravit tous les échelons, de hussard (1799) à lieutenant-général des armées (1838). Un long article nécrologique, sous la plume de l'historien et critique littéraire Alfred-Auguste

Cuvillier-Fleury, publié dans le Journal des Débats du 22 novembre 1854, fournit des détails sur sa carrière et

évoque l'existence de Mémoires manuscrits [4]. Ils ne seront édités qu'en 1891, par Plon et Nourrit, en 3 volumes couvrant la période 1799-1814 [5]. Selon l'adresse liminaire, datée de 1844, ils étaient destinés à sa famille, ce qui explique sans doute leur publication tardive. Ils connaissent un grand succès public (38 éditions entre 1891 et 1898), mais leur valeur de témoignage est mise en doute par plusieurs historiens qui pensent que Marbot, plus de trente ans après les événements, se laisse emporter par son imagination et sa verve, et que plusieurs épisodes s'apparentent à des romans de Dumas. Convenons qu'il eut une vie aventureuse et qu'il était bon conteur comme en témoigne Cuvillier-Fleury :

Journal des Débats politiques et littéraires, 22 novembre 1854

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Portrait de Marcellin de Marbot en colonel du 23e Chasseurs à cheval (1812)

Frontispice du tome I des Mémoires

Frontispice du tome I des Mémoires

Source : Internet archive - Digital Library (ex. de l'Université de Toronto)

Mais, au-delà de la question de l'exactitude des faits, ces Mémoires fournissent une multitude de détails intéressants concernant la vie quotidienne ou les pratiques militaires, par exemple, les notations relatives aux courriers.

Mémoires, II, p. 66

Source : Internet archive - Digital Library (ex. de l'Université d'Ottawa)

Aide de camp de plusieurs généraux ou maréchaux (successivement

Augereau, Lannes, Masséna), Marbot relate en détail ses missions de

porteur d'ordres, les dangers qu'il affronte et les blessures qu'il reçoit ; on lira par exemple l'épisode de la

bataille d'Eylau, avec sa jument Lisette, où il est laissé pour mort (t. I, chap. XXXIV, p. 345). A quel épisode précis se réfère Caran d'Ache ? Vraisemblablement à la campagne d'Espagne. Un paragraphe de Marbot pourrait convenir qui relate une de ses missions de messager entre Napoléon et Murat en 1808 :

Mémoires, II, p. 45

Source : Internet archive - Digital Library (ex. de l'Université de Toronto)

Mais Caran d'Ache mentionne un chapitre (Chapitre des Mémoires du Général Marbot) ; on peut ainsi penser qu'il avait en tête le chapitre VII, tout entier consacré à une mission aventureuse, celle de porter la nouvelle de la victoire de Tudela (23 novembre 1808) à l'Empereur alors stationné à Aranda de Duero, soit à plus de 200 km (p. 65-81). Mais, dans ce cas, ce sont des dépêches de Lannes - dont Marbot était aide de camp - à l'Empereur. Marbot, envoyé par les routes de montagne le 24 au soir, subit plusieurs attaques, est blessé à Agreda (donc au bout de 48 km), et doit se replier à Tudela avec les précieuses dépêches "rougies de son sang". Un autre officier est alors chargé des dépêches mais en empruntant une route plus longue mais plus sûre. L'Empereur n’apprit la nouvelle que le 26 novembre [6].

Mémoires, II, p. 65

Source : Internet archive - Digital Library (ex. de l'Université d'Ottawa)

Qu'y a-t-il de vrai dans ces récits ? [7] Que ces anecdotes soient en partie inventées (Marbot n'était sans doute pas en Espagne avant le 15 juin 1808) ou enjolivées (deux épisodes mentionnent curieusement le même détail de la découverte des cadavres de deux fantassins français assassinés (II, p. 45 et p. 68) ne change rien pour notre propos qui est d'identifier la source des planches de Caran d'Ache lequel n'a retenu comme Albert Sorel que l'impression laissée par le récit [8].

la technique

Dans cette planche, Caran d'Ache mêle deux techniques : le "fil de fer" et les ombres chinoises.

- Antoine Sausverd, dans son site Topfferiana, situe le développement de cette forme d'histoire en fil de fer dans la revue allemande Fliegende Blätter entre 1870 et 1890 [9]. A titre d'exemple, voici une planche anonyme, publiée dans cette revue en 1878, raillant un "cavalier du dimanche".

Fliegende Blätter, vol. 68, n° 1718, 1878, p. 208.

Source : Université d'Heidelberg

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fb68/0213

Caran d'Ache passe pour être l'importateur de cette forme de figuration en France, dès 1895 pour une autre scène napoléonienne intitulée "A la houzarde" dans Le Rire du 2 novembre 1895, et reprise sous le titre "De Madrid à Moscou" dans l'Album déjà cité « C'est à

prendre ou à laisser » (1898), mais sans la légende qui détaille les conquêtes d'étape faites par le grand-père de Caran d'Ache en 1812 (Bayonne, Paris, Strasbourg, Munich, Vienne, Varsovie, Moscou) et qu'il faut donc identifier en fonction des costumes des belles.

Le Rire, n° 52, 2 novembre 1895

Source : Université d'Heidelberg

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rire1894_1895/0599

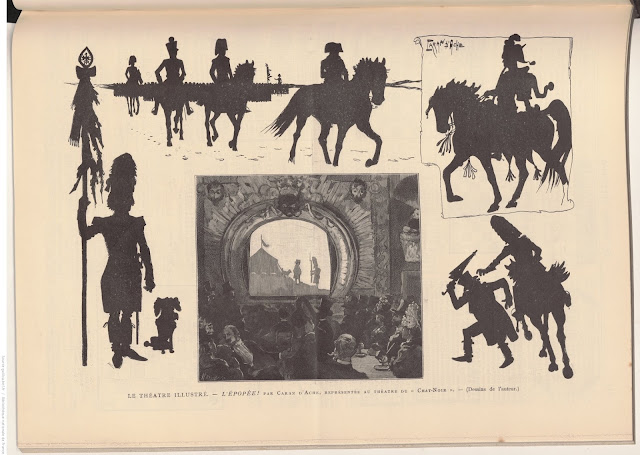

- Les ombres chinoises : là encore, la technique consistant à projeter des silhouettes sur un drap n'est pas nouvelle ; elle connait un essor tout au long du XIXe siècle, avant l'invention du cinématographe (1892), mais Caran d'Ache, avec l'équipe du cabaret du Chat Noir de Rodolphe Salis (1851-1897), porte le théâtre

d'ombres à son apogée [10]. En 1886, il y présente un spectacle, "l’Épopée", qui évoque en 30, puis 40 et enfin 50 tableaux les batailles napoléoniennes. Le succès de ce spectacle combinant défilé d'images lumineuses, "boniment" et musique (piano) est retentissant.

Le Monde illustré, 12 février 1887

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Voici quelques documents sur ce cabaret situé rue de Laval (auj. rue Victor Massé), sa salle des fêtes et son spectacle l’Épopée. D'abord une gravure de Paul Merwart représentant l'intérieur du "théâtre" du Chat Noir pendant une séance de l’Épopée est reproduite aux États-Unis dans un article sur les cafés parisiens [11].

Harpers's New Monthly Magazine, vol. 78 n° 467, p. 696

Source : Internet archive - Digital Library (ex. de l'Université d''Idaho)

https://archive.org/stream/harpersnew78various#page/697/mode/1up

Le Monde illustré, 12 février 1887

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

D'un point de vue technique, l'originalité était l'utilisation de plaques de zinc découpées selon les dessins de Caran d'Ache. Des plaques du spectacle L’Épopée - présenté de 1886 à 1897 - sont conservées dans plusieurs

musées (musée de l'Armée ; musée d'Orsay ; musées de Châtellerault). Un dossier nourri du

musée de Châtellerault présente une étude technologique des silhouettes

et détaille les principes de leur restauration [12].

Silhouette d'ombres en zinc : trois cavaliers (h. : 71 cm)

de gauche à droite : dragon, carabinier, grenadier

Musées de Châtellerault (Vienne), plaque N-13838-26

de gauche à droite : dragon, carabinier, grenadier

Musées de Châtellerault (Vienne), plaque N-13838-26

Un compte rendu de la première de l’Épopée, donnée le lundi 27 décembre 1886, par le critique dramatique Jules Lemaître est publiée en une du Journal des débats daté des 2 et 3 janvier 1887. En voici un extrait :

Journal des Débats, 2 & 3 janvier 1887

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Comparaisons Routier / Caran d'Ache

24 dessins contre 40. Routier est plus concis : sa bande mentionne moins de faits, mais il est vrai que le parcours de son automobiliste (de l’état-major ou du quartier général symbolisé par un perron jusqu'au front) est sans doute moins long que celui du cavalier de Caran d'Ache. Le récit est semblable : sa continuité est assurée chez Routier par le véhicule de même qu'elle l'était par le cheval dans celui de Caran d'Ache.

La comparaison de quelques séquences montre l'influence mais aussi la manière propre de traiter les sujet :

a) le franchissement d'obstacles est une simple transposition comme le montre le mouvement en trois temps :

De même la scène de l'explosion anéantissant le cheval et détruisant l'automobile ;

ou encore, la remise de la lettre à son destinataire ; la séquence est seulement allongée d'une case, peut-être pour souligner le mouvement moins facile à rendre entre deux personnages situés sur le même plan.

b) la rencontre de la cavalerie ennemie est traitée en deux dessins par Caran d'Ache : rencontre et issue victorieuse. Routier opte pour un découpage plus détaillé, cinématographique, qui crée le mouvement, non par simple travelling mais en multipliant les points de vue comme le ferait une caméra tournant autour de la scène.

c) en revanche, la scène de l'accident contre l'arbre est une innovation.

Pour tous les dessins de détail : Jean Routier

L'Automobile Aux Armées, N°1, février 1917, p. 26-27

Source : bibliothèque de l'A.

Au total, les planches muettes de Routier sont donc très nettement inspirées de celles de Caran d'Ache dont il reprend très précisément la trame du récit et la technique de l'ombre ; il ne fait aucun doute qu'il les avait sous les yeux en dessinant. Mais la célébrité du dessin de Caran d'Ache exclut l'idée de plagiat. Je propose de voir dans cette adaptation d'une histoire napoléonienne aux conditions de l'armée récemment motorisée de 1917, un hommage rendu par Jean Routier à l'un des dessinateurs qui a enchanté son enfance. Il y en eut d'autres, par exemple Job ou les anonymes des images d’Épinal.

Il est très possible que le jeune Routier ait découvert les dessins de Caran d'Ache dans la presse (Le Journal en 1894-95 et 1899-1906 ; Le Figaro

entre 1895 et 1906). Des années plus tard, quelques lignes qu'il

adresse, le 13 novembre 1905, à son frère Daniel alors au service

militaire, nous confirment son intérêt : "Samedi, Lucien est venu

dîner. Je l'avais perdu de vue. Il m'a porté de nombreux Caran d'Ache

que je compte bien coller, mais je ne me décide pas." [13]. Jean Routier aurait-il confectionné des albums ou cahiers de défets d'illustrations de périodiques analogues à ceux du collectionneur Jaquet aujourd'hui consultables sur Gallica ? [14]

Notes

[1] Carco (Francis).- Les Humoristes. Paris : Librairie Paul Ollendorff, 1921, 205 p., 20 ill. h.t. [p. 27]. Voir mon billet du 24 juin 2013 (http://de-imaginibus.blogspot.fr/2013_06_01_archive.html)

[2] Notice par Bertrand Tillier :

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-nationales/2009/arts/emmanuel-poire-dit-caran-d-ache

[3] p. 6-7. Voir aussi l' Album de la série

« Maitres humoristes » 1909, p. 152-153 ; enfin, "Agenda pour l'année

1913 illustré par Caran d 'Arche". Ces albums sont consultables en ligne sur le site de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'

Voir une version nettoyée dans : http://www.old-coconino.com/modules/carandache/napomurat/napomurat_00.htm

L'agenda

1913 devait pouvoir être adapté à différentes professions. Le site de

la Société d'histoire de la Pharmacie en présente un exemple utilisé par

la Pharmacie

Normale de Montrevel (Ain) que je reproduis ci-dessous en Annexe :

http://www.shp-asso.org/index.php?PAGE=expositioncaran

[4] http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4503668/f2.item. Cet article est

reproduit en annexe du dernier volume des mémoires du général.

[5] L'édition de 1891 est en ligne (gallica ; Internet Archive]. J'ai

également consulté une édition publiée par Hachette en 1966 (463 p.)

avec une introduction et des notes de Robert Lacour-Gayet , laquelle

comporte des passages coupés par le premier éditeur et, en contrepartie,

élimine certains passages trop généraux.

[6] Général Thoumas.- Le maréchal Lannes, Paris : Calmann Levy, 1891, p. 234.

[7] Conard (Pierre).- Les mémoires de Marbot. Revue d'histoire moderne et contemporaine,

t. 4, 1902-1903, p. 237-256

(https://archive.org/stream/revuedhistoiremo04pariuoft#page/236/mode/2up)

se livre à un examen critique accablant des mémoires, en établissant

"l'évidente fausseté" d'anecdotes ou de faits. A propos du récit de sa

mission pour annoncer la victoire de Tudela, il écrit : "Ce récit alerte

et pittoresque est un des meilleurs moments de Marbot, mais il est

inexact sur beaucoup de points." Et plus loin : "Ainsi, à l'examen, la

partie anecdotique et personnelle des Mémoires de Marbot, pour laquelle

on pourrait lui prêter la valeur d'un témoin oculaire, apparaît comme

une suite d'impostures : mais les inventions de Marbot reposent souvent

sur quelques faits exacts, et sont habilement mêlées avec eux."

[8] Sorel (Albert).- Lectures historiques. 5e ed., Paris : Plon,

1913, p. 36 : "A Eylau, la chevauchée de Marbot traverse toute la

bataille, et d'une telle allure qu'à le suivre tous les horizons

s'effacent : on ne voit plus que cet officier qui galope dans une bourrasque de neige et de feu, et le cavalier même n'est plus à la fin

qu'un harnachement du cheval, vrai héros de l'aventure."

[9] http://www.topfferiana.fr/2010/11/les-fils-de-fer-du-fliegende-blatter/

[10] La documentation sur le théâtre d'ombres est abondante. Voir un dossier pédagogique : http://www.letheatre-narbonne.com/saisons/13-14/dp/histoiretheatredombres.pdf ; ou encore un dossier "spécial ombres chinoises" sur le site coconino-world : http://www.station-delta.fr/modules/dos_ombre/dos_ombre.htm

[11] Child (Theodore).- "Characteristic Parisian Cafés", Harpers's New Monthly Magazine,

vol. 78 n° 467, p. 687-703 (

https://archive.org/stream/harpersnew78various#page/687/mode/1up).

L'original de cette gravure de Merwart est au musée Carnavalet. Je n'ai pu consulter le catalogue : Napoléon au Chat Noir. L'épopée vue par Caran D'Ache ; [à l'occasion de l'Exposition L'Épopée

Vue par Caran D'Ache, Napoléon au Chat Noir, organisée par le Musée de

l'Armée du 12 octobre 1999 au 16 janvier 2000], Paris 1999, 143 p.

[12] http://www.alienor.org/punblications/chat_noir/texte.htm ; le mémoire de diplôme de restaurateur du patrimoine soutenu par Bénédicte Massiot en 2008 (273 p.) est en ligne ; outre une partie technique développée, il contient une intéressante étude iconographique et une étude historique des spectacles du Chat Noir, sans compter une utile bibliographie.

http://docplayer.fr/2323143-Institut-national-du-patrimoine-departement-des-restaurateurs-2008.html

Je remercie la Communauté d'agglomération

du pays Châtelleraudais de m'avoir autorisé à reproduire une des

plaques en zinc conservées au musée de Châtellerault.

[13] Lettre

du 13 novembre 1905 - coll. SZR. Il est possible que Lucien soit Lucien

Griveau, son oncle maternel, écrivain et peintre (1858-1923) alors âgé

de 47 ans.[14] 61 volumes : Bofa, Caran d'Ache, Carlègle, Doré, Forain, Grandjouan, Hellé, Hémard, Hermann-Paul, Iribe, Poulbot, Rabier, Steinlen, etc.

Annexe

A propos de la Lettre à Napoléon

Dans cette réutilisation commerciale posthume (1913), le format réduit modifie le découpage et lui fait perdre une partie de son rythme originel en cassant les séquences. Il en va de même pour l'album de la série

« Maitres humoristes » (1909) dont la disposition horizontale sur double page induit une lecture un peu différente.

Agenda de 1913 pour la Pharmacie

Normale de Montrevel (Ain)

avec l'aimable autorisation de la société d'histoire de la Pharmacie

Le modèle d'automobile

Jean Routier, affecté pendant une partie de la guerre au service automobile, devait avoir un modèle précis en tête. Est-il possible de l'identifier ?

Voici un dessin , publié aussi en 1917 qui pourrait fournir une piste.

Jean Routier - L'Automobile Aux Armées, n°de Noël, décembre 1917, p.19

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

%2Bd%C3%A9tail.jpg)